持続可能な建設のための革新的アプローチ

近年、2050年のカーボンニュートラル実現に向け、建設業界は環境負荷低減と資源循環の実現に注力しています。そんな中、BFCCU研究会(五洋建設を幹事とする13社)が、再生骨材と高炉スラグ微粉末を効果的に活用した環境配慮型コンクリート「CELBIC-RA(セルビック アールエー)」を開発しました。この新素材は、従来のコンクリートに比べ、CO₂排出量を最大70%削減できると試算されており、低炭素性と資源循環性の両立を実現する次世代の建設材料として注目されています。

技術開発とその特徴

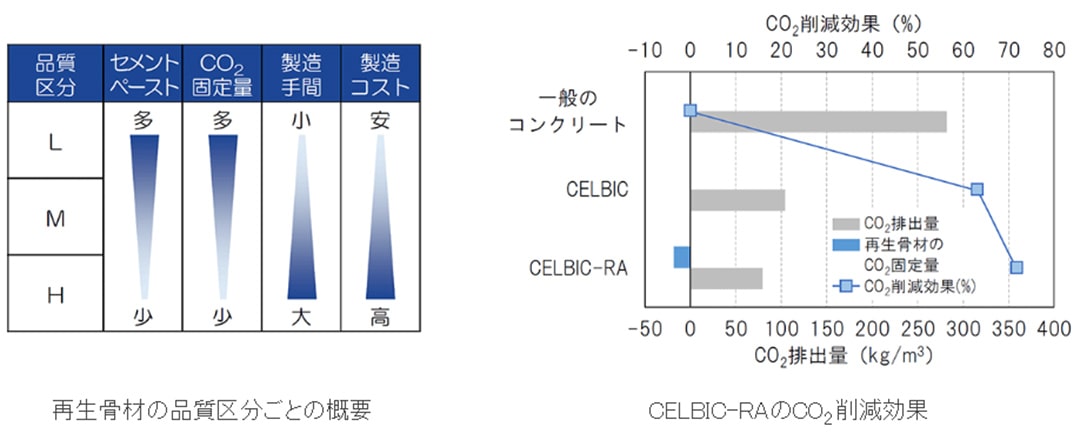

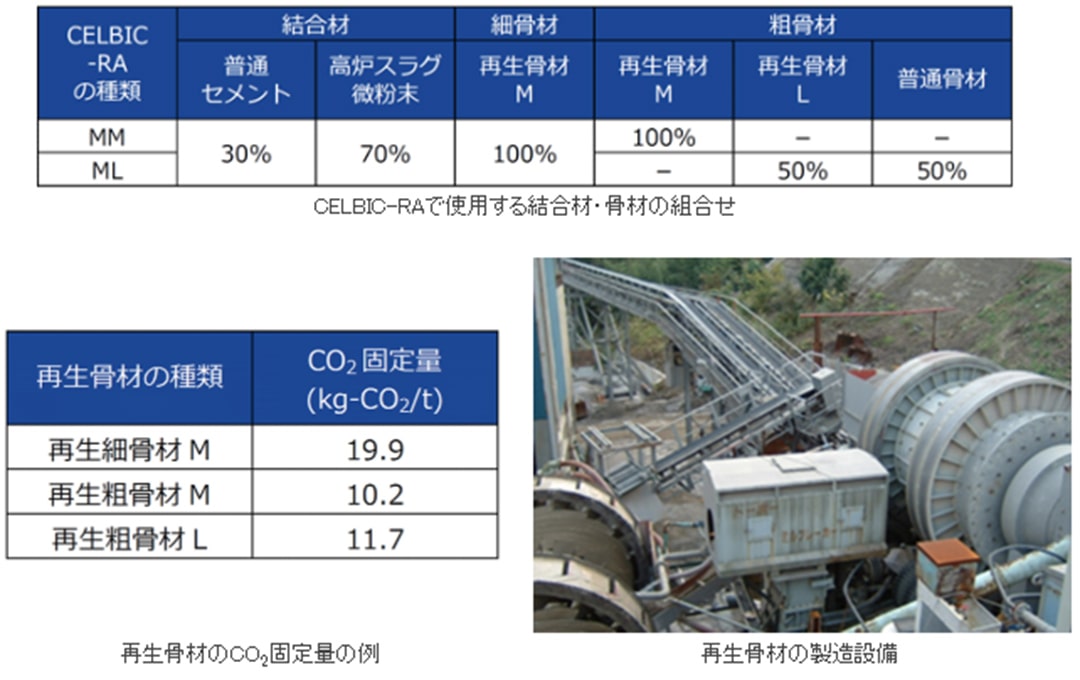

「CELBIC-RA」は、従来のCELBICコンクリート(高炉スラグ微粉末を70%使用)に、解体ガラなどから作られる再生骨材を加えることで、CO₂を固定するセメントペーストの量を増やす技術です。これにより、普通のポルトランドセメント使用時と比較して大幅なCO₂削減を実現。

また、再生骨材は機械的処理(破砕・磨砕)によって製造され、骨材製造時のエネルギー投入量を抑制しながら、CO₂固定効果を高める役割を果たします。さらに、本コンクリートは日本建築学会が定める環境性評価において「資源循環等級3」および「低炭素等級3」に認定され、実用性と環境性能の両面で高く評価されています。

実用化に向けた取り組みと評価

BFCCU研究会は、実機実験を通じて「CELBIC-RA」の製造プロセスと品質管理手法を確立し、構造体コンクリートとしての性能も確認しました。これにより、場所打ち杭や基礎などの建築構造物に適用可能な「再生骨材コンクリートM」に該当することが実証されています。

13社による協力体制の下、サプライチェーン全体でCO₂排出量削減と資源有効活用に取り組むこのプロジェクトは、建設現場の環境負荷低減に大きく貢献することが期待されています。

社会・業界への影響と今後の展望

この技術は、低炭素建設資材の実用化を通じて、環境負荷の低減だけでなく、建設コストの削減や施工プロセスの効率化にも寄与します。持続可能な社会の実現に向けたサーキュラーエコノミーの取り組みの一環として、今後、実際の現場での普及・展開が進むことが期待されます。また、国や自治体、企業と連携した技術標準化も視野に入れ、2050年カーボンニュートラルへの道筋を着実に歩むための重要な一歩となるでしょう。

まとめ

「CELBIC-RA」の実用化は、建設業界における環境配慮型技術の転換点となる革新的な取り組みです。これまで大量のCO₂を排出してきた伝統的なコンクリート製造プロセスに対し、再生骨材と高炉スラグを組み合わせた新たなアプローチで、環境負荷を大幅に削減できることが期待できます。

今後、こうした技術が現場で広く採用され、持続可能なインフラの構築に貢献することは、社会全体が直面する気候変動対策や資源循環の実現においても非常に重要な意味を持つと考えます。業界全体がこの革新的な技術を支持し、普及に努めることで、より安全で環境に優しい未来の実現を願っています。

この内容についてのお問い合わせ

□五洋建設株式会社

https://penta-ocean-inquiry.spiral-site.com/inquiry/form?_ifbs-form=s1_Step1